📑 목차

사람은 오래전부터 기록을 남겨왔다. 점토판과 양피지, 종이와 활자를 거치며 기록의 형태는 끊임없이 변했다. 다꾸(다이어리 꾸미기)는 이 긴 흐름 속에 놓인, 비교적 최근의 작은 가지다. 다꾸는 개인이 자신의 일상을 정리하고 동시에 미적으로 표현하는 행위다. 그러나 이 꾸밈의 충동은 갑작스럽게 등장한 것이 아니다. 기록의 역사는 언제나 ‘형태와 감각’을 함께 발전시켜 왔다. 아래는 그러한 시각적 꾸밈이 기록 속에서 어떤 방식으로 존재해왔는지를 보여주는 몇 가지 사례다.

1. 기록과 꾸밈의 기원

기록의 처음은 물질적 흔적에서 출발했다. 수메르의 점토판은 기능적 기록이었지만, 그 표면에는 이미 문양과 형태의 질서가 존재했다. 중세 유럽에서는 수도사들이 성서를 필사하며 글자에 금박을 입히고 채색을 더했다. 이른바 illuminated manuscript 또는 Book of Hours라 불린 필사본들은, 문자와 장식이 분리되지 않은 기록이었다. 글자의 첫머리를 장식하는 이니셜(illuminated initial)은 내용의 신성함을 시각적으로 강조했다.

기록의 꾸밈은 권위와 감정, 신앙을 시각화하는 방법이었다. 같은 시기 문서의 끝에는 왁스로 봉인된 인장이 찍혔는데, 이는 wax seal 혹은 signet seal로 불린다. 인장은 소유와 인증의 상징이었지만 동시에 꾸밈의 기능도 수행했다. 글자는 의미를 담고, 인장은 권위를 새겼다.

2. 장정(裝幀)의 미학

르네상스 이후 인쇄술이 확산되면서 필사본의 장식 기능은 책의 표지로 옮겨갔다. 가죽으로 덮인 표지에 금박 무늬를 새긴 renaissance bookbinding이 유행했고, 표지의 장식은 그 책의 가치와 소유자의 지위를 나타냈다.

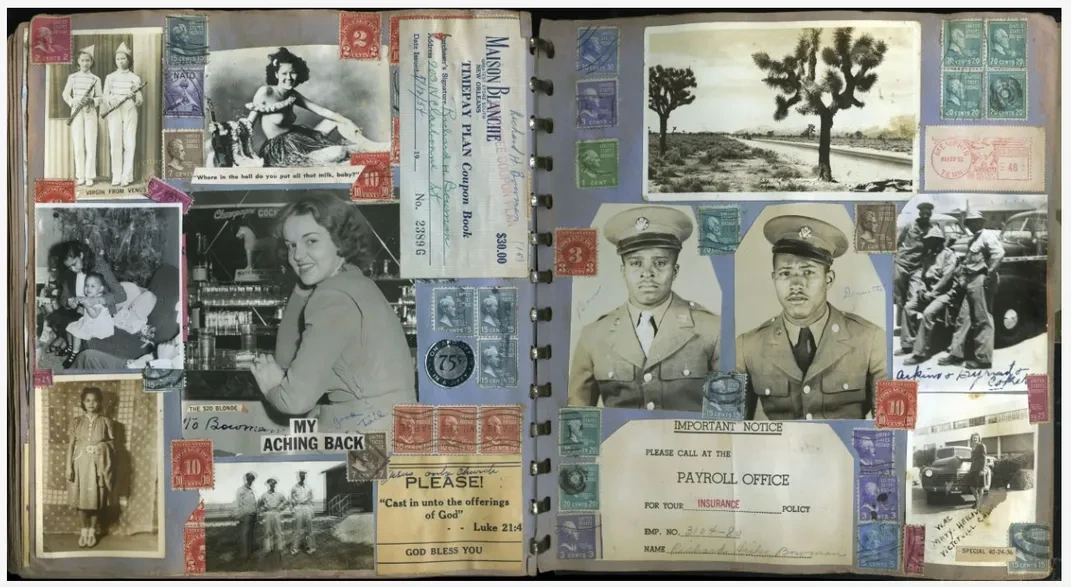

19세기 빅토리아 시대에는 인쇄된 이미지와 문구를 오려 붙이는 Victorian scrapbook 문화가 등장했다. 잡지에서 잘라낸 그림, 편지, 리본, 낙서가 한 권의 책 안에 모였다. 글과 이미지, 장식이 공존하는 이 스크랩북은 다꾸의 직접적인 전신으로 볼 수 있다.

20세기 초반에는 일정과 감정을 함께 적는 개인 다이어리가 보급되었다. 당시의 다이어리들은 Edwardian diary나 travel diary 1920s 같은 형태로 남아 있다. 산업화와 함께 표준화된 양식 속에서도, 일부 사람들은 여전히 손글씨와 스탬프, 사진을 붙이며 개인적인 꾸밈을 시도했다.

3. 다꾸 문화의 현대적 형성

현대적 의미의 다꾸는 1990년대 일본에서 시작되었다. 스티커, 마스킹테이프, 컬러펜으로 일기를 꾸미는 deco diary(デコダイアリー) 문화가 확산되면서, ‘기록’이 다시 시각적 행위로 돌아왔다. 2000년대 들어 한국에서도 ‘다꾸’라는 단어가 생겨났고, SNS를 중심으로 이미지 공유가 활발해졌다.

이 시기의 다꾸는 색감, 여백, 테마 구성 등 디자인적 요소를 갖추기 시작했다. ‘오늘의 기분’이나 ‘이번 주의 색’을 시각화하는 감정 표현형 다꾸도 등장했다. 그러나 다꾸 인구는 이후 디지털로 옮겨가며 점차 줄어들었다. 다이어리를 손으로 꾸미는 사람보다, 디지털 플래너나 노션등을 시각적으로 꾸미는 사용자가 더 많아졌다.

“다이어리류의 수요는 꾸준히 감소하고 있으며, 아이패드·스마트기기 기반의 ‘디지털 다꾸’ 시장으로 소비가 이동하고 있다.”

(한국문구공업협동조합, 2023 산업동향 보고서)

아날로그 다이어리 꾸미기는 감소세지만, 디지털 플래너 문화가 이를 대체하고 있다

(2022年ステーショナリー市場調査)

디지털 저널링이 젊은 세대의 주요 기록 방식으로 자리 잡으며, 아날로그 다이어리 수요는 지속적으로 감소하고 있다

Statista, Digital Journal & Productivity Apps Usage Report 2023

4. 물성으로 남은 기록의 충동

다이어리 시장의 감소에도 불구하고, 일부 사람들은 여전히 종이와 잉크의 물성을 선호한다.

왁스 씰을 찍고, 마스킹테이프를 붙이고, 손글씨를 남기는 행위는 실용의 차원을 넘어 감각의 영역에 속한다. 디지털 화면에서는 느낄 수 없는 종이의 질감과 냄새, 잉크의 농도, 페이지를 넘길 때의 소리가 이들을 붙잡는다.

이 물리적 경험은 중세의 필사본, 르네상스의 장정 서적, 빅토리아의 스크랩북으로 이어지는 ‘꾸밈의 계보’와 닮아 있다. 꾸미기란 기록의 필수 요소는 아니지만, 기록을 ‘손의 예술’로 만드는 장치였다.

5. 다꾸 애호가의 시선에서

나는 다꾸를 즐기는 사람으로서, 그 꾸밈의 행위 속에서 오래된 기록 문화의 잔향을 느낀다.

왁스 인장을 찍을 때마다 떠오르는 것은 medieval wax seal의 장엄함이고, 금박이 들어간 illuminated Bible의 페이지를 보면 다꾸 스티커의 반짝임이 겹쳐진다.

이 감각은 단순한 향수가 아니다. 중세나 그 이전에 활자와 필사가 지녔던 물리적 권위—글자에 부여된 신비로움—이 오늘날 다꾸의 물성 속에 재현되는 것 같다.

다이어리를 꾸미는 행위는 의미를 새기는 동시에 형태를 만드는 일이다. 어쩌면 그 안에는, 사라져가는 물성의 세계를 붙잡으려는 무의식이 깃들어 있을지도 모른다.

에필로그 – 손끝에 남은 기록의 무게

다이어리를 꾸민다는 행위는 결국 글자를 다루는 일이다. 다꾸를 오래 하다 보면, 글자라는 것이 단순히 의미를 전달하는 기호가 아니라 형태와 질감을 지닌 존재라는 사실을 자주 느낀다. 잉크가 종이에 스며드는 속도, 펜촉이 긁히는 소리, 마스킹테이프의 얇은 결 - 이 모든 것들 - 그것들은 글을 읽기 전에 먼저 손이 느끼는 언어다.

나는 종종 다꾸 페이지를 넘기며 중세의 필사본을 떠올린다. 수도사들이 금박을 입히던 순간, 그들은 신을 꾸미고 있었을까, 아니면 언어 자체를 사랑한 것이었을까. 꾸밈은 종종 사치로 오해받지만, 사실 꾸밈은 이해의 방식이기도 하다. 다꾸를 하는 동안 사람은 자신이 남긴 문장을 다시 바라보고, 그 문장을 감싸는 색과 형태를 선택한다. 그렇게 만들어진 페이지는 일기의 기록이면서 동시에 자기 이해의 결과물이다.

지금은 손으로 쓰는 사람보다 화면을 터치하는 사람이 훨씬 많다. 기록의 매체가 변해도, 꾸밈의 충동은 사라지지 않는다. 어떤 이는 디지털 플래너의 아이콘을 바꾸고, 어떤 이는 글자 크기와 여백을 조정한다. 결국 사람은 자신이 남긴 흔적이 ‘아름답게 존재하길’ 바란다. 그것이 손끝의 기록이든, 화면의 픽셀이든, 꾸밈은 여전히 기록의 본능과 함께 있다.

다꾸를 하면서 나는 이 사실을 배웠다. 기록이란 시간을 붙잡는 행위이고, 꾸밈이란 그 시간을 사랑하는 방법이다. 금박이 바래고 종이가 닳아도, 손이 남긴 흔적은 여전히 하나의 존재를 증명한다.

다꾸의 페이지를 덮을 때마다 느끼는 것은 완성감이 아니라, 내일 또 한 장을 채울 수 있다는 가능성이다. 기록은 그렇게 이어진다. 손끝에서, 다시 손끝으로.

'기록하는 삶의 기술' 카테고리의 다른 글

| 기록하는 사람의 마음 — 다꾸가 주는 심리적 안정감 (0) | 2025.11.08 |

|---|---|

| 다꾸와 루틴 디자인 — 꾸미기로 하루를 관리하다 (0) | 2025.11.08 |

| 손글씨 기록이 아닌 뇌에 남기는 심리학적 효과 (0) | 2025.11.08 |

| 감정 다꾸로 하루를 정리하는 기술 (0) | 2025.11.07 |

| 기록이 습관이 되면 삶이 달라지는 이유 (0) | 2025.11.06 |